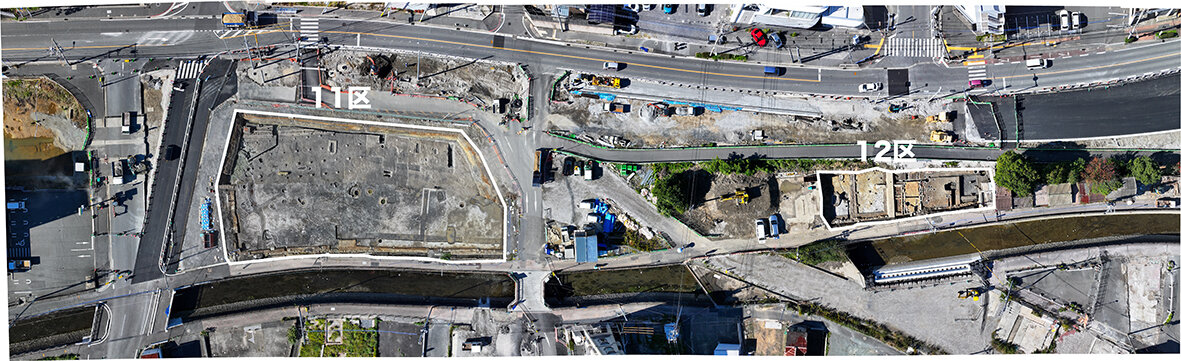

菅原神社遺跡11・12区

所在地 :北九州市八幡西区堀川町ほか

調査時期:令和6年10月15日~令和7年2月28日、4月3日~5月2日

調査面積:2,930㎡

調査の内容

本遺跡は八幡西区堀川町に所在し、調査区はJR筑豊本線の旧線路用地内および隣接する宅地に位置する。低丘陵に囲まれた狭小な低地にあり、すぐ東側を堀川が北流する。調査区は2区に分かれており、南側に11区、北側に12区が位置する。

11・12区ともに近代の整地層を挟んで、上下2面を確認し、上面では近代の石組溝、礎石、埋甕、井戸などが検出された。石組溝や礎石、井戸側は周辺で産出される砂岩が主に使用されている。

また、近代の整地層の下(下面)では遺物包含層、杭列、溝状遺構などが検出された。11区で検出された溝状遺構は自然流路と考えられ、6〜8世紀頃と考えられる須恵器や土師器、土錘などが出土している。また、遺物包含層は11・12区ともに確認されており、6〜8世紀頃と中世の遺物を主体としている。なお、中世の遺物には白磁や青磁、青花の碗・皿などの輸入陶磁器が一定数含まれている。これらを含む遺構は調査区内では確認されていないが、遺跡が位置する折尾周辺は麻生氏の所領であることから、近隣に関連する集落や建物が存在していた可能性を示唆する。

11区・12区空撮写真(上が西、合成)

11区1号溝状遺構(自然流路)掘削状況(東から)

12区遺構検出状況(南から)

主な遺構

| 古墳時代〜近代 |

石組溝、礎石、埋甕、井戸、土坑、溝状遺構、ピット、杭列、遺物包含層など |

主な遺物

| 古墳時代〜近代 | 6〜8世紀の須恵器、土師器、製塩土器、瓦、白磁、青磁、青花、中世の瓦質土器、備前焼、近世〜近代の陶磁器、瓦、古銭、煉瓦など |

| コンテナ | 276箱 |